«Некоторые называют свою дату смерти»: чем живут и о чём жалеют пациенты паллиативного отделения

«И думают люди в Петербурге и Риме, что смерть – это то, что бывает с другими», — поется в нетленке начала нулевых. И так думают люди и в Астрахани, и даже те, кто лежат на койках в больничных палатах, за дверьми которых шаркает ногами костлявая, будь она неладна, волоча за собой косу. Журналист и фотограф «Инфоштаба», признаемся, долго собирались с духом отправиться в паллиативные отделения онкологического диспансера и детской больницы, где время не лечит, а ведет обратный отсчет, и вот – наш новый репортаж из постоянной рубрики «Как это работает». И это, вопреки всему, ода жизни, ставшая одним из самых сложных текстов, выходивших когда бы то ни было на страницах наших изданий.

Традиционно выражаем благодарность за организацию репортажей пресс-службе министерства здравоохранения Астраханской области, а также пресс-службам областного клинического онкологического диспансера и областной детской клинической больницы им. Н. Н. Силищевой. А нашими проводниками по этому непростому пути стали заведующий паллиативного отделения онкодиспансера Евгений Дмитриев, врач-психотерапевт онкодиспансера Ирина Островерховая и заведующая отделения паллиативной медицинской помощи детям Областной детской клинической больницы им. Н. Н. Силищевой Татьяна Ильенко, за что мы также очень благодарны.

Под покрывалом

Обреченность и неизлечимость. Два слова, которые, казалось бы, прочно ассоциируются с онкопаллиативом. Однако намного уместнее было бы вспомнить, что само слово «паллиатив» происходит от латинского слова «pallium», которое означает «покрывало», «плащ». Во-первых, потому что именно желание укрыть, согреть и, может, даже отчасти ненадолго спрятать от болезни своих пациентов является ключевой философией местного медперсонала. И да, не все здешние пациенты обречены умереть в этих стенах. Но обо всем по порядку.

Отделение паллиативной помощи, входящее в структуру онкологического диспансера, занимается оказанием помощи неизлечимо больным пациентам. Это одно из многих звеньев оказаний паллиативной помощи. Есть первичная паллиативная помощь, есть патронажная паллиативная помощь, есть отделение паллиативной помощи, то есть, условно говоря, конечная станция, на которой пациент оказывается, когда с ним уже не могут справиться в поликлинике. Например, не могут подобрать схему обезболивающей терапии или же есть какие-то социальные моменты, скажем, проблемы с уходом – пожилые родственники, которые не в состоянии оказывать всю необходимую помощь. По сути, основная задача местных врачей и медсестер — облегчить страдания.

В отделении паллиативной помощи 10 трёхместных палат и они всегда практически полностью заняты. В среднем пациенты проводят тут 21 день. Однако иногда, к сожалению, кто-то покидает отделение раньше, покинув этот мир. Кто-то уезжает домой, предпочитая провести последние дни в родных стенах, если состояние позволяет и есть родственники, которым по силам обеспечить должный уход. В случае необходимости пациента могут продержать и больше трех недель в отделении. И бывает такое, что пациента возвращают на лечение онкологам.

«Далеко не все пациенты у нас в отделении умирают. У нас есть пациенты, которым мы помогаем восстановиться и пойти получить какое-либо специальное лечение: лучевую терапию, химиотерапию или оперативное вмешательство. В нашем отделении не все пациенты обречены, есть те, которым можно помочь, но всё зависит от того, насколько запущен рак и насколько велик процент износа организма из-за опухоли», — объясняет заведующий отделением Евгений Дмитриев.

Неизлечимо больными пациентами признается, в основном, четвёртая клиническая группа — пациенты, имеющие метастазы.

«Это больные, даже если начиналось всё с первой, второй, третьей стадии, которые прогрессируют и у них появляются снова метастазы, создающие ситуацию, когда у пациента перестают быть показания для назначения специального лечения онкопроцесса», — уточняет Евгений Владимирович.

Причин, почему человек оказывается уже в четвертой стадии онкологии, достаточно много. Чаще всего это люди, которые не обращали внимания на своё здоровье, не проходили профосмотры и диспансеризацию, и пришли к онкологу, когда жалобы стали слишком сильные.

Не существует каких-то определенных видов рака, которые неизменно приведут или, наоборот, с которыми можно избежать риска четвертой стадии, любое онкологическое заболевание может привести к тому, чтобы оказаться в этих стенах. Однако бывают неоперабельные сами по себе опухоли, пациенты с которыми, вне зависимости от времени их обращения к специалисту, попадают в четвертую клиническую группу.

«К сожалению, бывает такое, что мы встречаемся с пациентом, находящимся в четвёртой стадии по местному процессу, когда вторичных метастаз мы не видим, но он нерезектабелен», — поясняет эксперт «Инфоштаба».

Смысл жизни и страх смерти

Есть представление, что люди, находящиеся в четвертой стадии рака, неизменно испытывают сильнейшие боли. Однако, как нам пояснил наш собеседник, далеко не все пациенты испытывают болевой синдром, а у тех, кто испытывает, он выражается в разной степени.

«Задача врача — найти правильный персональный подход каждому человеку с болевым синдромом. Наш болевой синдром – это очень ёмкое название, надо определить причину боли, следственную связь и расписать схему или составить план того или иного пациента. Все люди разные», — говорит Евгений Владимирович.

По-разному люди относятся и к своей неизлечимости.

«Есть ли у человека понимание, что он умирает, приходит ли к нему смирение – это очень индивидуально. Это зависит от возраста, от социального статуса, от образования, в конце концов. В моменте, когда пациент уже находится на пороге смерти, не все понимают, что умирают. Но есть и те пациенты, их очень немного, которые прямо говорят: «Доктор, я умру». Некоторые даже называют дату. И, к сожалению, угадывают её. Но намного больше тех, кто отрицает, такие люди замкнуты и неохотно идут на контакт с врачом», — делится завотделением.

В последние часы жизни человек часто оказывается в состоянии эйфории. В этот момент многие говорят: «Доктор, мне так хорошо, я хочу летать». Природа устроена так, что перед смертью у любого живого существа включается защитный механизм, вырабатывается большое количество энкефалинов или, как их еще называют, эндорфинов, эти гормоны радости обеспечивают пациенту мягкий переход из одного мира в другой.

А вот переход от постановки диагноза к его осознанию неизменно сложен. Пять всем известных стадий принятия в стенах паллиативного отделения проходят по особому сценарию.

«Я вам даже не смогу сказать, сколько нужно времени, чтобы дойти до финальной стадии принятия, потому что я не могу даже портрет паллиативного пациента нарисовать. Его возраст от 19 до 80 лет и у всех разное течение болезни, разная скорость ее развития. И есть люди, которые не приняли, у них эти пять стадий могут зацикливаться. То есть прошло отрицание, прошла агрессия, и потом опять. Некоторые люди остаются в одной стадии — отрицания. И этих пациентов лучше не трогать. Здесь начинается отвлечённая терапия: одно задание, второе, чтобы человек как будто бы отключился. Со стороны может показаться, что как будто мы голову в песок прячем, но конкретно для этого пациента будет сохраннее, если он будет находиться в какой-то своей иллюзорной продуктивности. Он хотя бы реагирует на что-то, живёт по факту. Ну, вот не хотят люди знать, не хотят принимать. У меня одна пациентка во время песочной терапии поставила себя в центр, окружила себя родственниками и близкими, а болезнь была у нее полностью отодвинута в угол. Она ее вообще не впускала в жизнь. Но, к сожалению, через два месяца ее не стало», — рассказывает врач-психотерапевт паллиативного отделения Ирина Островерховая.

С теми пациентами, кто приняли свою болезнь и ее неизлечимость, работа идёт по экзистенциальным направлениям. С ними психотерапевт разговаривает о смысле, о каких-то ценностях — что мы можем оставить после себя, передать. Это очень творческая работа. К каждому человеку – свой подход, попытка найти его личный смысл.

«Есть пациенты, которые живут своими историями о работе. Кто-то живет своими детьми, кто-то — даже своими планами. Некоторые до сих пор живут, что «я все равно посажу дерево», «я все равно выращу помидоры с огурцами». На самом деле, все равно все строят планы, какой бы ни был пациент. Потому что, если человек создает хоть какую-то маленькую ниточку на будущее, он уже начинает по-другому себя позиционировать. И смысл может быть любой. От того, что «у меня внучка пойдёт в школу» или «мне собаку надо выгулять», даже это будет иметь смысл. Поэтому подходим индивидуально, чтобы человек держался на плаву», — отмечает Ирина Олеговна.

А погружений в сожаления и сомнения Ирина Олеговна старается избежать, следуя негласному правилу психотерапии не трогать травмы, ставшие частью личности. Этой темы касаются, только если человек сам хочет.

«Как правило, я очень редко сталкиваюсь с какими-то сожалениями. Если что-то и возникает, то это, в основном, что как было бы хорошо, если бы мы что-то расширили, что-то создали. То есть мысли, что было бы здорово наполнить свою жизнь какими-то новыми событиями — сожаления о том, что можно было сделать что-то чуть больше: «Я бы внучку отдала туда-то», «Я бы дочке, наверное, разрешила бы вот это». Иногда человек после этого все же идет в личные сожаления, говорит, например: «А вот если бы я тогда поехал в Германию…». То есть сначала люди думают о близких, а не о себе и своих упущенных возможностях», – объясняет врач-психотерапевт.

Впрочем, идти в личные сожаления опасно. У местных пациентов выраженная интоксикация, у некоторых — метастазы в мозгу, у некоторых – уже начинают разрушаться когнитивные функции и, как следствие, расстройство личности и поведения. И по итогу картинка настолько может быть искажена, что может нанести вред.

«Поэтому мы исходим исключительно из состояния пациента, что ему будет полезно. Полезно поплакать, погоревать — будем горевать. Полезно пофантазировать — будем фантазировать», — говорит наша собеседница.

Убежать люди пытаются не только от реальности, но и от страха смерти, присущего всему живому. И этот страх у пациентов либо открытый, то есть осознаётся, либо подавлен, и тогда человек делает всё, чтобы от него спрятаться. Когда же человек пытается перебороть страх смерти, потому что он становится настолько сильным и настолько невыносимым, люди начинают прибегать к каким-то экзистенциальным запросам, обращаются к священнику, готовятся, то есть пытаются смягчить остроту восприятия.

«Был у меня 19-летний пациент, ребенок, по сути, у которого страх смерти очень хорошо прорисовывался на картинках, это был единственный способ с ним взаимодействовать. Я попросила нарисовать его дерево. Говорю: «Нарисуй чуть побольше кроны, нарисуй побольше корни». Не шло никак. Ни прошлого, ни будущего он не видел, чтобы сохранить свою психику. Но, конечно, этот страх все переживают по-разному. Однако бОльшая часть пациентов очень слаба, а их когнитивные функции уже повреждены, поэтому они даже не погружаются в эту тему. В большинстве случаев люди настолько бывают измучены, измотаны своим состоянием, что им не до страха смерти. Им настолько тяжело сейчас, сегодня. Наверное, лучше бы страх смерти был», — резюмирует Ирина Островерховая.

Medicina soror philosophiae

Конечно, сложно и врачам паллиатива. И мы не могли не спросить, как же они справляются со своей непростой ежедневной рутиной.

«К сожалению, ко всему человеку привыкает. И к этому тоже, да. Естественно, мы сочувствуем пациентам, думаем о них, стараемся применить все знания и все оборудование, которые у нас есть, пригласить специалистов, если требуется какая-то помощь извне. Но мы должны понимать, что у пациента уже неизлечимая болезнь, и наша задача — облегчить его страдания», — отвечает Евгений Дмитриев.

Работа медперсонала отделения паллиативной помощи отличается от работы с сохранными пациентами. Помимо взаимодействия с самими больными, часто нужно работать и с их родственниками, которые также не всегда готовы принять реальность, а иногда даже не знают прогноз и диагноз.

Бывает, что о диагнозе знает только ближний круг или какое-то одно доверенное лицо, потому что так хочет сам пациент. Он не хочет, например, чтобы его жалели, хочет, чтобы к нему относились как к человеку с будущим, с перспективой. И тогда врачам приходится варьировать при общении с близкими пациента, ведь ментальное и психологическое здоровье лежат в основе физического, и чтобы не навредить пациенту, врач вынужден иногда что-то скрывать от его родни. Ведь основная цель паллиативной помощи – это не только максимально продлить дни, но и сделать их качественными. От этого ориентация работы врача с пациентом, конечно, меняется.

«Здесь нам приходится не просто подстраиваться под пациента, а еще переходить на какие-то более тонкие материи, потому что пациенты очень чувствительны и уязвимы. Так что паллиативный врач – это нечто иное, отличное от коллег-онкологов. Но мы не сможем принести пользу, не сможем им помочь, если сядем и будем вместе с ними горевать. Если говорить о моей работе, то, когда я захожу в палату, я превращаюсь в человека, который должен источать уверенность. Если не позитив, то положительный настрой: «Давайте порисуем, давайте что-нибудь сделаем. Слушайте, мы с вами ещё и этого не пробовали». Потому что по-другому они очень быстро всё считывают. Эти пациенты очень хорошо понимают твоё состояние. И малейшее подключение к пациенту, ты уже не сможешь потом к нему зайти. Было у меня несколько ошибок, когда я допустила сильное подключение к пациенту и в момент общения понимала, что глаза начинают слезиться. И они начинали меня защищать, меня терапировать. И тогда это даже сработало правильно, потому что эта забота о другом человеке давала им силу. Но не надо такие эксперименты проводить. Поэтому стараешься защититься, стараешься как-то собраться, прежде чем открываешь палату. Но это бывает очень сложно», — делится Ирина Островерховая.

Помимо медперсонала и родственников пациентов паллиативного отделения навещают сестры милосердия, под опекой которых находятся и другие лечебные заведения, например, военный госпиталь.

«Наша задача – помочь, привести к мысли, что жизнь не кончается земным путем, мы привносим духовную составляющую, советуем прийти к Богу, примириться с ним, причаститься, исповедаться. Но также мы можем утешить, поговорить, просто подержать за руку, люди делятся с нами душевным состоянием. Кто-то рассказывает всю свою жизнь, кто-то — как уверовал, кто-то — как научился варить самогон. Одинаковых историй нет. Можем, если надо, покормить лежачего больного, но в основном с этим персонал справляется. Если у человека нет крестика – можем подарить. Да и в целом носим небольшие подарочки. Чтобы не ожесточиться, не привыкнуть к нашей деятельности в плохом смысле слова, надо нести этим людям Бога, а не себя, так я напутствую всех наших сестер», — говорит старшая сестра милосердия «Свято-Елизаветинского сестричества» Астраханской епархии Елена Смирнова.

По словам Елены Сергеевны, они с радостью примут единомышленниц в свои ряды, однако для этого женщина должна быть воцерквлённой, также многие из нынешних сестер милосердия прошли обучение, как медицинский персонал, имеют или получают в настоящее время образование психологов или соцработников.

«Вера без дел мертва», — так описывает то, что они с сестрами делают, Елена Смирнова.

Паллиатив – это про жизнь

По спойлеру в начале статьи понятно, что далее «Инфоштаб» отправился в детский паллиатив. Между визитами мы намеренно сделали паузу в несколько дней, поскольку весьма непросто нам дался первый репортаж, а ко второму мы еще серьезнее готовились морально. И все равно оказались не полностью готовы. Однако уделившая нам более часа своего времени заведующая Татьяна Ильенко, абсолютно потрясающая женщина, сочетающая в себе невероятные мягкость и силу, сумела во время беседы и дальнейшей экскурсии по больничным палатам словно укрыть нас плащом заботы и защиты, но при этом раскрыть донага и свою душу, и жизнь медицинского учреждения.

Паллиативные койки в ОДКБ им. Н. Н. Силищевой открылись в 2018 году в нейрохирургическом отделении, а 1 января 2023 года появилось самостоятельное отделение на 10 коек.

«Тут лежат дети с очень тяжёлыми диагнозами. В основном, это тяжелая неврология, тяжелые ДЦП, нейродегенеративные расстройства и последствия травм, также это маленькие пациенты с тяжелыми пороками сердца и в целом е с тяжелыми пороками развития. Слава Богу, очень мало онкологических паллиативных детей», — рассказывает заведующая паллиативным отделением детской больницы Татьяна Ильенко.

Основная задача отделения, по словам Татьяны Леонидовны, улучшить качество жизни пациентов, когда все основные, по сути, возможности исчерпаны. Однако на сегодняшний день паллиативные получают и патогенетическую терапию, и различную таргетную терапию и живут долго и по возможности счастливо.

«Детский паллиатив — это только на 50% медицина, а на остальные 50% — философия, социальные и юридические проблемы, психология. Паллиативный ребенок — это не только сам ребенок, это и его семья. И мы живем жизнью вот этой семьи. Мы знаем, что там происходит. Мы знаем, когда им требуется какая-то наша помощь. Мы знаем, когда им нужен, допустим, психолог, когда им нужно просто выговориться, когда у них проблемы возникли. У нас очень хороший юрист, и мы занимаемся юридическим сопровождением — проводим педагогическую, медико-психологическую консультацию, оформляем документы на ПНПК (психолого-медико-педагогическая комиссия для ребёнка — это комиссия, которая проводит комплексное обследование ребёнка для выявления его индивидуальных особенностей развития и образовательных потребностей — прим. ред.) для того, чтобы наши дети могли учиться, потому что все дети должны учиться. Мне иногда говорят, что у тебя не все пациенты в состоянии для обучения. Но я думаю, что если педагог придет к такому ребенку и 45 минут посидит рядом с ним, почитает книжку, почитает стихи, включит музыку, то на эти 45 минут, если ребенок не в стационаре, мама немножко отдохнет. И это будет уже большое счастье и подспорье», — считает заведующая детской паллиативной службы.

Время нахождения в отделении маленьких пациентов, как и везде, 21 день. Однако бывает, когда мамы говорят, что ребенку нужно лечь, но больше 2-3 дней нет возможности находиться в больнице, тогда за это время стараются максимально обследовать ребенка. Если же малыш попадает не на обследование, по медицинским показаниям, то, по словам заведующей, пока ребенок не вылечился, она его домой не отдаст. Есть в отделении дети, некоторые – совсем крохи, которые годами находятся здесь, будучи подключенными к аппарату ИВЛ.

«Если мы понимаем, что ребенку осталось совсем чуть-чуть, то все зависит от желания родителей. Есть некоторые родители, которые говорят, что не смогут пережить его смерть дома и тогда мы оставляем его дожить последние дни здесь. А есть родители, которые хотят забрать домой, чтобы все случилось в своей кровати, со своими игрушками, животными, с родственниками. Я, как правило, в поликлинику звоню, сообщаю все, мы организуем перевозку, если необходимо – решаем вопросы с обезболиванием», — поясняет наша собеседница.

Многие родители приходят на помин своих детей в отделение. Медперсонал организует чаепитие, старается поддержать.

«Это очень тяжело. Но это жизнь, это такая категория пациентов, которые уходят. Каждый уход мы пропускаем через себя. Да, мы можем разговаривать, мы даже можем смеяться. Но каждый из нас переживает этот уход всегда очень трудно», — делится Татьяна Леонидовна.

Впрочем, приходят или звонят родители не только ушедших пациентов, но и просто достигших 18-летия.

Паллиатив — это про жизнь, это не про смерть, утверждает наша собеседница. По словам Татьяны Ильенко, свой штат она собирала по крупицам, потому что это отделение, в котором не каждый сможет работать, не каждый сможет сочувствовать нашим пациентам, потому что это очень тяжело морально.

«Поэтому я подбирала настоящих профессионалов, которые смогут здесь работать и которые очень милосердны. Это очень важно в этом отделении. Когда я только здесь начала работать, я долго не могла понять свое, так сказать, место в этой паллиативной службе, я не могла понять, зачем я здесь. А потом в один прекрасный момент, это было в нашем Астраханском кремле, я ходила и долго раздумывала над этой темой, и вдруг меня осенило. А это служение! Это самое настоящее служение. У каждого из нас свой путь. И люди, которые здесь находятся, они служат», — делится Татьяна Леонидовна.

Она уточняет, что отделение не обошлось бы без помощи администрации ОДКБ и главного врача, без губернатора и вице-губернатора региона, без Союза православных женщин, Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и Астраханской епархии.

«Когда ты работаешь с обычными детьми, даже если это тяжелые пациенты, ты видишь плоды своего труда в том, что он вылечится и уйдет домой. Здесь, к сожалению, этого нет. Но в то же время мы тоже получаем удовлетворение от своей работы, потому что мы видим, что ребёнок немножко набрал вес, у него мимика улучшилась, настроение поднялось, эмоции начал выражать. У таких детей всё это очень сильно видно. И ты понимаешь, что ты не зря с этим ребенком занимался, не зря ты вкладывал в него все свои силы», — поясняет наша собеседница.

Между нами и небом

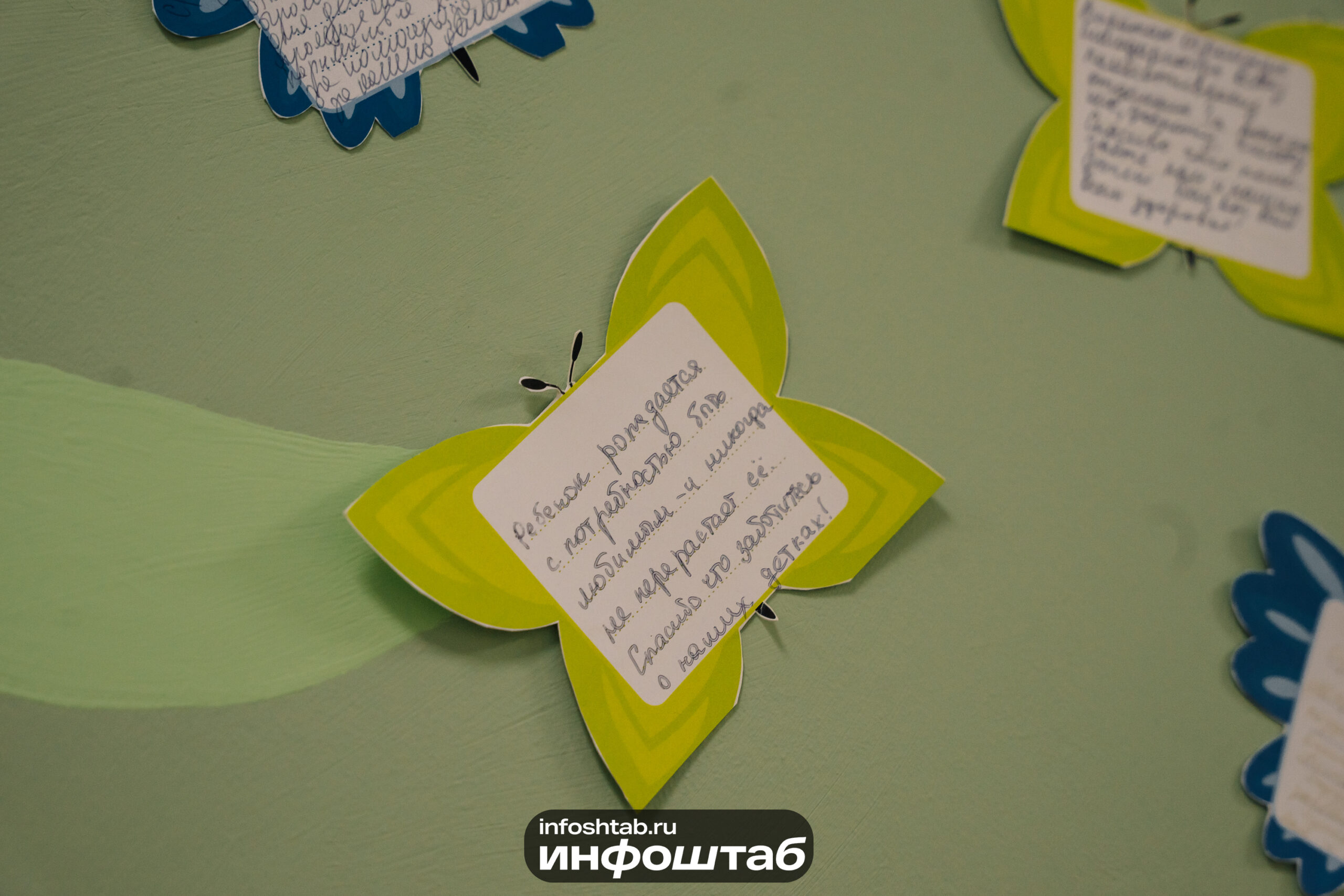

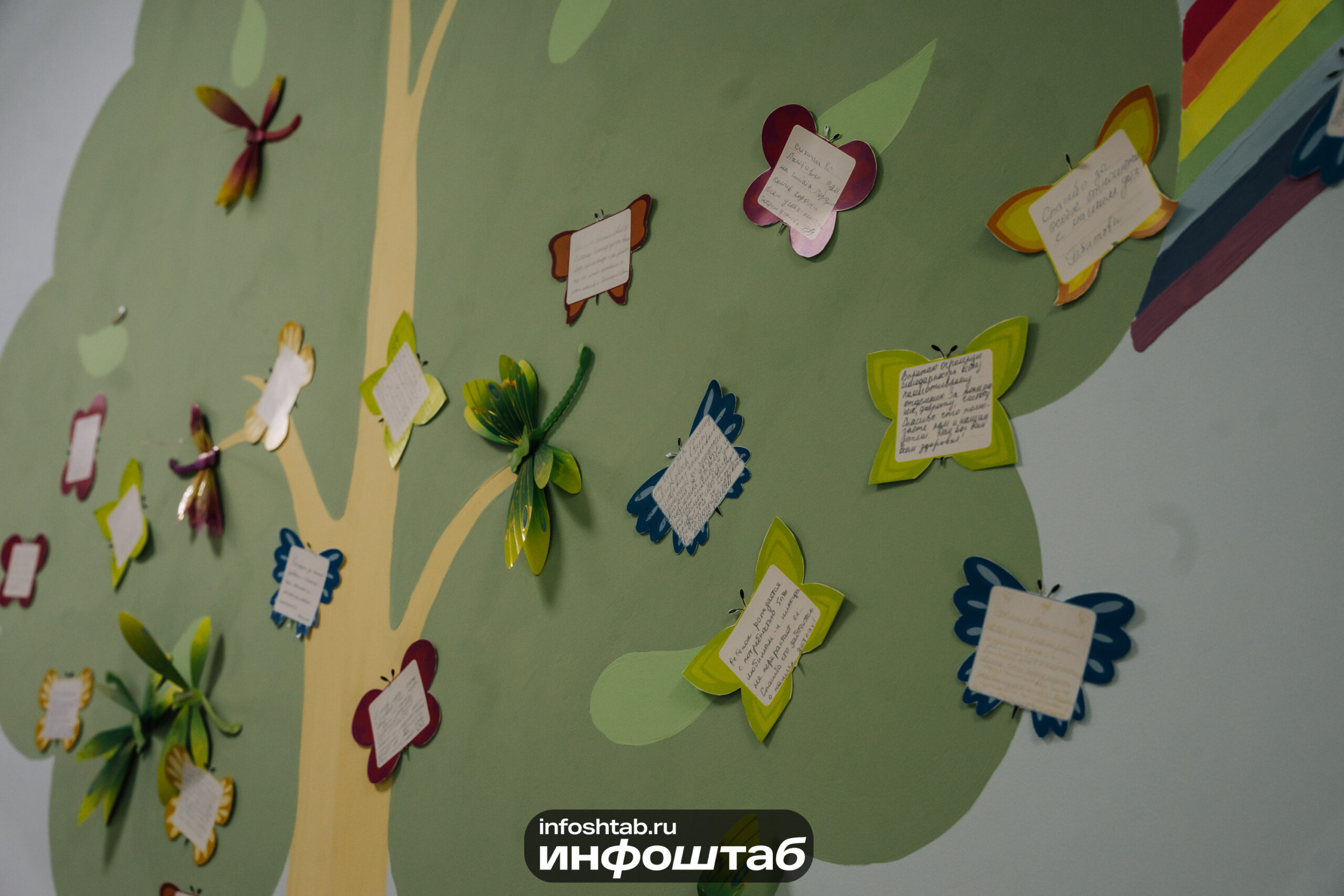

Родителям пациентов здесь также, действительно, уделяется много. Так, например, сестры милосердия проводят мастер-классы для мам пациентов, подобные мероприятия очень нужны женщинам, проводящими 24/7 время со своими детьми – иногда им надо хоть ненадолго переключиться.

С этой же целью буквально в день нашего визита в детском паллиативном отделении начала работу комната психологической разгрузки. Здесь же будут помогать сотрудникам справляться с профессиональным выгоранием, проблема которого стоит тут намного острее, чем в остальных отделениях больницы.

Еще одна отличная опция, функционирующая в отделении, — социальная передышка.

«Когда мы только открылись, было очень сложно, потому что родители нам не доверяли. И это нормально. Непонятно, что это за отделение и что в нем за сотрудники. И вот стали приходить первые пациенты с мамами. А потом – сработало сарафанное радио. И женщины стали смелее оставлять своих детей нам. И вот вдруг случилось, что у одной мамы произошло горе в семье, и ей надо было уехать, а ребёнка не с кем было оставить. И она мне позвонила. У меня была свободная палата, я сказала: «Привози!». В течение двух часов мы организовали всё, и она оставила нам ребёнка на несколько дней. А я с ней все время на связи была. Потом еще одна, потом еще одна, потом еще одна. А сейчас я нашим мамам говорю: «Вы немного должны расслабиться, отдохнуть, перезагрузиться, переключиться — хотя бы на несколько дней оставьте. Вы же здесь лежали, вы видите, как мы за детьми ухаживаем». И вот в этом году у нас уже довольно много желающих. Я прошу только заранее звонить, ведь мест мало и нужно, чтобы была свободная кровать. Сейчас, например, у нас лежит ребенок, родители которого переезжают на новую квартиру», — рассказывает Татьяна Ильенко, добавляя, что в настоящее время она думает, как бы ей одной семейной паре устроить мини-каникулы, чтобы они на выходные смогли уехать, чтобы они отдохнули, потому что быть родителями таких детей – это очень тяжело. Татьяна Леонидовна знает это не понаслышке, её мама долго и тяжело болела и ушла в этом году.

А еще в текущем году в отделении организовали семейную палату, состоящую из двух комнат, в которой на время пребывания в отделении паллиативного ребенка могут находиться его мама, папа и брат или сестра, если есть — здоровые дети, которых не с кем оставить. Причем брат или сестра, если у ребенка есть какие-то медицинские проблемы, может пройти обследование или лечение, прикрепившись к тому отделению больницы, по профилю которого недуг. Эта палата быстро получила популярность, и в нее – очередь.

«Мы стараемся. И у нас много планов на дальнейшую жизнь. Есть мысли, как еще улучшить качество жизни и вообще улучшить жизнь этих семей. Будем пытаться все это притворять в жизнь. Конечно, есть сложности, но есть и много неравнодушия. Люди просто приходят и говорят, что хотят помочь абсолютно просто так. Я всем им очень благодарна», — говорит руководитель отделения.

Среди её планов – служба санитарок с выездом на дом к пациентам. Но реализовать этот проект, который, определенно, был бы очень востребован у мам, непросто. Как минимум, необходим очень обученный персонал, который умеет работать со всем оборудованием, кормить через гастростомы, правильно подойти, повернуть ребенка, сумеет помыть, сменить памперсы. В общем, это должны быть люди, в которых Татьяна Леонидовна, по её словам, полностью уверена, как в каждом сотруднике своего отделения.

«В нашем отделении очень интересная жизнь, своя жизнь, которая не похожа ни на какое другое отделение. Иногда это мистические вещи. – разоткровенничалась с «Инфоштабом» заведующая, но раскрыть их отказалась, оставив за кадром, потому что «о таком говорят, что так не бывает», однако-таки согласилась поведать одну историю, — К нам как-то приходил Муфтий Астраханской области Рауф-хазрат Джантасов. Он, знаете, мне сказал такую интересную мысль, что эти дети, как ангелы — как проводники между нами и небом, и если вы хотите что-то донести до неба, придите, возьмитесь за них и скажите то, что вы хотите. И они точно донесут это туда. Я не поверила изначально. А потом решила, в конце концов, а почему нет? Попробовала. И, знаете, действительно, это так».

Вместо послесловия

Выйдя из отделения, журналист и фотограф «Инфоштаба» молча дошли до рядом стоящей беседки и также молча сели в ней, закурив. Это была абсолютно не патетичная и не продуманная заранее, но требующая своего права случиться минута молчания. Крохотный малыш с пухлым ртом, таких обычно рисуют на поздравительных открытках с новорожденным, но там не рисуют трубку ИВЛ, без которой он никогда не сможет дышать. 14-летний юноша, внешне походящий на 4-летнего ребенка. Молодой отец с матовым взглядом, закрывший дверь палаты, культурно отказав в съемке после недолгих сомнений. Все это нужно было перемолчать. И все это мы рассказали вам. Но вы не молчите. Вы обязательно прямо сейчас скажите тем, кого вы любите, что вы их любите. Потому что, по заветам Льва Толстого, любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь.