Власть алгоритмов над имиджем бренда и человека в цифровую эпоху.

Какие новости предлагают нам цифровые платформы, и как формирование топ главных новостей может влиять на имидж? Попадание новости, например, в топ новостей Яндекса оказывает значительное влияние на репутацию всех участников события — отдельных лиц, компаний и даже стран. Топовые позиции новостных лент привлекают внимание широкой аудитории пользователей интернета. Согласно данным российской технологичной исследовательской компании Mediascope, в 2024 году лидерами среди российской интернет-аудитории по посещаемости остались «Яндекс» и Google. В апреле 2025 г. Mediascope сообщал: cреднесуточный охват интернета в первом квартале 2025 составил 84% россиян старше 12 лет, а среднее время – 4 часа 33 минут на человека в день. Тогда же среднесуточная аудитория телевидения в России составила 65% населения при среднем времени просмотра ТВ в России – 3 часа 36 минут в день. Не стану рассуждать победил ли Интернет телевидение, это отдельная тема, но очевиден рост влияния интернета как информационной площадки. Как известно, топовые позиции новостных лент привлекают внимание широкой аудитории пользователей интернета. Не случайно во многих регионах специалисты пресс-служб стремятся вывести новость о соответствующем губернаторе, или коммерческом предприятии в топ новостей Яндекса.

Новости, находящиеся в верхней части ленты, воспринимаются пользователями как наиболее важные и актуальные. Это формирует общественное мнение относительно события и влияет на восприятие участниками действий тех или иных сторон конфликта, достижений бизнеса или государственных инициатив. Если новость позитивная, участники получают положительную оценку, укрепляя свою репутацию. Негативные же новости могут привести к обратному эффекту — возникновению недоверия, критики и снижению доверия. Казалось бы, все просто, — всегда бывают положительные новости, а бывают и негативные. Но, в цифровой реальности ситуация сложнее. Прежде всего, выйти в топ-новостей отечественного агрегатора не всегда тривиальная задача. При этом новости международной политики туда заходят постоянно. 12 июля в топ-Яндекса и Mail.ru можно наблюдать, например, сообщение «Трамп объявил о новых пошлинах на товары из ЕС». И даже информации о подписании во Франции соглашения о создании нового государства – Новая Каледония (интересно, на карте все смогут найти?) нашлось место в топе новостей, а вот, об инновациях российских компаний, которые могут серьезно повлиять на развитие страны, новостей в топе не видно. Что совсем не означает, что таких инноваций нет.

Два крупных отечественных агрегатора новостей имеют свои особенности. Если «Яндекс.Новости» собирают новости из разных источников и формируют их на основе автоматизированной аналитики и агрегации новостей, то «Новости Mail.ru» имеет собственную редакцию и предлагают пользователям новостные материалы, отобранные и опубликованные с учётом интересов аудитории и приоритетов платформы.

Сам Яндекс еще 5 лет назад пояснял, в том числе на страницах «Российской газеты», что при формировании Топ-5 новостей, который ежедневно видят пользователи на главной странице портала учитывается скорость появления новых сообщений по теме в СМИ и общее число изданий, среагировавших на то или иное событие. Mail.ru Group тогда же сообщал, что их редакцией проводится фактчекинг и оценка на беспристрастность при формировании агрегатором картины дня.

Цифровые платформы, имеющие свои агрегаторы новостей, несомненно имеют свои плюсы для современного человека. И наличие большого количества различных информационных площадок в Интернете предоставляет массу источников для получения сведений на любой вкус. Но возникает целый ряд рисков: прежде всего — риск распространения ложной или искаженной информации. Конкуренция между источниками информации никуда не делась. По данным на начало июля текущего года, в России зарегистрировано более 156 тысяч средств массовой информации. А есть еще немалое число интернет площадок, регулярно распространяющих информацию, в том числе и новости, по разным темам, но не регистрирующихся. В условиях высокой конкуренции между источниками новостей увеличивается и вероятность появления недостоверных сведений.

Интернет с фактическим отсутствием границ и наличием большого числа информационных площадок открыл массу возможностей для манипулирования информацией на самых разных уровнях. Недавно пришлось столкнуться с ситуацией, когда организация получила по электронной почте запрос от человека, представившегося журналистом интернет ресурса, и предлагавшего предоставить ответ на его запрос. В письме был перечислен ряд вопросов по весьма непростой теме, уже становившейся поводом для распространения фейков. Запрос был направлен с личного адреса электронной почты, а при проверке выяснилось, что издание от имени которого представлялся направивший запрос человек, давно внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов. Интересно, что в перечне наименований, зарегистрированных СМИ на официальном сайте Роскомнадзора название медиа ресурса, от имени которого направлялся запрос вообще отсутствовало. Российское законодательство исходит из того, что редакция средства массовой информации осуществляет деятельность с момента регистрации. Если СМИ не зарегистрировано, оно не может вести деятельность и пользоваться установленными законом правами, в том числе и правом на запрос информации. Вопрос в том, что не все об этом знают. И это открывает дополнительные возможности для манипуляций. Преувеличение отдельных фактов или публикация для привлечения внимания аудитории сенсаций, которые впоследствии могут оказаться не реальными явление, увы, не редкое.

Специалисты давно обратили внимание, что и социальные сети, и поисковые системы встроили «умные» алгоритмы в механизмы формирования лент новостей, а в Яндекс дзен и предлагаемых статей у пользователей. Алгоритмы социальных сетей сами определяют, какие новости мы увидим в первую очередь. Считается, что прежде всего нам показывают именно тот контент, на который мы чаще реагируем (ставим «лайки, делимся постами, комментируем или просто читаем и смотрим). Так ли это безобидно? Есть мнение, что фильтрация контента по интересам облегчает распространение сомнительной информации, поскольку платформы стремятся удовлетворять предпочтения пользователей доступными средствами. Кроме того, люди начинают получать больше контента, подтверждающего их собственные позиции, а не содержащего другие мнения и оценки. Таким образом, возникает риск ограничения доступа к разнообразию точек зрения на ту или иную тему. Это в свою очередь может создавать широкий круг проблем – от недостаточной информированности по решению бытовых вопросов повседневности до повышения рисков социальной поляризации. Ответ на вопрос «что делать» очевиден: для ликвидации негативных последствий необходимы меры по повышению медиаграмотности и обеспечению прозрачности механизмов фильтрации контента. Ответ на вопрос, насколько это реально в текущей ситуации не очевиден. Медиаграмотность (как, впрочем, и финансовая грамотность) в наше время должна начинаться со школы, если не с детского сада.

Разработки, связанные с большими языковыми моделями и так называемым «генеративным искусственным интеллектом», могут усилить доминирование компаний – цифровых платформ в области производства и дистрибуции медийного контента, учитывая их сильные структурные преимущества в этой области и контроль над многими базовыми технологическими инфраструктурами.

На рынке лидирует относительно небольшое количество крупных цифровых компаний, обладающих своими агрегаторами новостей и формирующих свой топ главных тем. Пожалуй, в этой сфере можно будет говорить о формировании новых олигополий. А в некоторых странах, весьма вероятно, речь будет идти о монополии, например, Google.

Если посмотреть на попадание новости в топ Яндекс.Новостей (а на основе Яндекс-метрик специалисты говорят о 60% переходов на сайты российских организаций именно с Яндекса) с точки зрения влияния на репутацию, то это значимый фактор влияния на имидж самых разных субъектов. Оно способно как укрепить позиции известных личностей и организаций, так и нанести ущерб, если информация окажется негативной или сомнительной. Управление такими рисками требует внимательного мониторинга и грамотной реакции на любые изменения информационного поля. И такие возможности есть далеко не у всех, в том числе и вполне порядочных субъектов.

p.s.: изображение создано нейросетью «Шедеврум»

+5

Александр Лебедев

Анкета

Ярославль

54 года

Мужской

высшее

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова

Ярославский гос. медицинский университет

Женат

Контакты

О себе

Медиаменеджер, историк, кандидат исторических наук. Изучаю различные аспекты деятельности средств массовой информации и их роли в общественной жизни, а также влияние коммуникационных технологий на развитие общества.

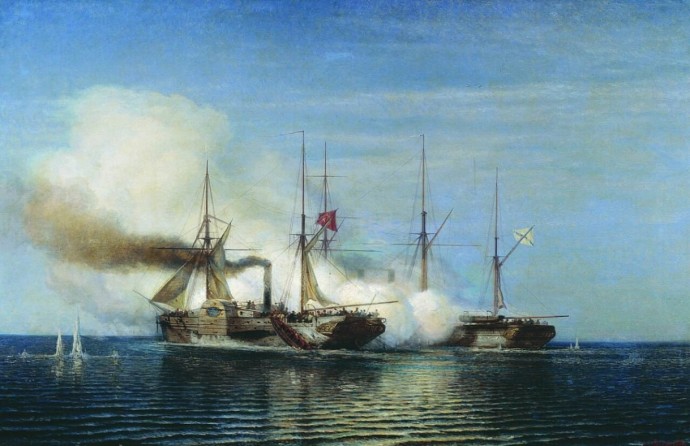

Сегодня дата Невской битвы войска князя Александра Ярославича со шведами – 15 июля 1240 года. За это сражения князя позже прозвали Невским. В последние годы модно рассуждать, что сведения о Невской битве есть только в русских исторических источниках, а шведские о сражении умалчивают. Это становится поводом для всевозможных предположений о характере сражения и попыток манипуляций с исторической памятью. Интересна в связи с этим опубликованная сегодня в «Аргументах и фактах» статья aif.ru/society/history/otobrat-u-russkih-baltiku-pochemu-shvedy-predpochli-zabyt-o-nevskoy-bitve Автор обращает внимание на важную деталь – в шведском королевстве хроники подобные летописям Древней Руси в принципе появляются позже, иными словами, королевство перейдя к внешней экспансии еще не доросло до фиксации и осмысления важных военно-политических событий. И это важный факт в пользу рассмотрения истории нашей страны как государства-цивилизации. Выходит, Новгородская первая летопись не просто рассказывает о сражении, но указывает на более высокий, в сравнении с захватчиками, уровень развития политической культуры Новгорода той эпохи. И, конечно, географический фактор играл свою роль – прежде всего в средние века писали о событиях, происходивших поблизости. Упомяну и еще одну версию «молчания» шведских источников – у некоторых современных историков есть мнение, что сражение на реке Неве стало результатом не королевского похода шведов, а частной войны некоего крупного феодала. Явление, весьма распространенное в средневековой Европе. Впрочем, нашим предкам, думаю, было не легче от того, что к ним пришли захватчики не под королевскими знаменами, а, как теперь бы сказали, частная военная компания «Ярл Биргер и товарищи», а крупный контингент профессиональных воинов, набранных людьми с другими титулами, но с той же целью – поставить крепость и контролировать торговлю, и, как водится, грабить местных, постепенно расширять подконтрольную территории. Именно так и вполне успешно действовали крестоносцы в Прибалтике. В любом случае, войска Александра Невского предотвратили попытку врага закрепиться на Неве. Память о Невской битве стала важным элементом отечественной культуры – картины о ней писали, например, такие разные люди как Виктор Васнецов («Битва князя Александра Невского со шведами на Неве. 1240 год» (1902) и Николай Рерих («Александр Невский поражает ярла Биргера» (1904). На иллюстрациях, которые рисуют современные отечественные нейросети (картинки созданы по моему описанию нейросетями «Шедеврум» и Flyvi), изображения битвы (на мой взгляд) сильно подвержено влиянием западного кинематографа жанра фэнтези.

Кстати, 15 июля, только 1410 года – день битвы при Грюнвальде, решающего сражения «Великой войны» 1409–1411 годов между Польшей и Великим княжеством Литовским, с одной стороны, и Тевтонским орденом — с другой. И в ней тоже отличились русские воины. Польский историк XV века Ян Длугош напишет: «русские рыцари Смоленской земли упорно сражались, стоя под собственными тремя знамёнами, одни только не обратившись в бегство, и тем заслужили великую славу». Кстати, Смоленскими хоругвями, как тогда именовали эти воинские соединения, в Грюнвальдской битве командовал родной внук Дмитрия Донского – князь Юрий Лугвенович Мстиславский.

Иллюстрации: «Битва князя Александра Невского со шведами на Неве. 1240 год» (1902) — картина русского художника Виктора Васнецова,

«Александр Невский поражает ярла Биргера» (1904) — Николай Рерих,

Изображения созданные нейросетями «Шедеврум» и Flyvi.

Кстати, 15 июля, только 1410 года – день битвы при Грюнвальде, решающего сражения «Великой войны» 1409–1411 годов между Польшей и Великим княжеством Литовским, с одной стороны, и Тевтонским орденом — с другой. И в ней тоже отличились русские воины. Польский историк XV века Ян Длугош напишет: «русские рыцари Смоленской земли упорно сражались, стоя под собственными тремя знамёнами, одни только не обратившись в бегство, и тем заслужили великую славу». Кстати, Смоленскими хоругвями, как тогда именовали эти воинские соединения, в Грюнвальдской битве командовал родной внук Дмитрия Донского – князь Юрий Лугвенович Мстиславский.

Иллюстрации: «Битва князя Александра Невского со шведами на Неве. 1240 год» (1902) — картина русского художника Виктора Васнецова,

«Александр Невский поражает ярла Биргера» (1904) — Николай Рерих,

Изображения созданные нейросетями «Шедеврум» и Flyvi.

785 лет назад, воскресным днём 15 июля 1240 года, около 11 часов утра, при впадении реки Ижоры в реку Неву началось сражение, знакомое каждому в нашей стране.

https://aif.ru/society/history/otobrat-u-russkih-baltiku-pochemu-shvedy-predpochli-zabyt-o-nevskoy-bitve

Загрузка...

Битва на реке Сить. История с географией и политикой.

4 марта 1238 года завершилась битва дружин нескольких княжеств Северо-Восточной Руси с войсками Орды хана Батыя на реке Сить. День битвы на реке Сить является памятной датой Ярославской области, которая утверждена соответствующим областным законом. Сражение на Сити одна из трагических и таинственных страниц истории нашей страны. До сих пор точно не установлено место сражения. На берегах Сити воины из нескольких княжеств Древней Руси дали бой наступавшим войскам Орды в открытом поле и потерпели поражение. На берега Сити пришли войска пяти князей: Владимирского великого князя Юрия Всеволодовича, его брата Святослав Всеволодовича, Ростовского князя Василько Константиновича, Ярославского князя Всеволода Константиновича и Белозерского князя Владимира Константиновича. Ростовский и Ярославский князья приходились Юрию Всеволодовичу племянниками. Историки считают, что под знаменами князей на Сити собрались отряды из Ростова, Ярославля, Костромы, Углича, Юрьева (Польского), Галича (Мерьского), Белоозера, а также, возможно, Суздаля и Переяславля. Следующий после битвы на Сити случай противостояния ордынцам в открытом поле, а не при защите городских стен, произойдет уже в июле 1252 года вблизи Переславля-Залесского. Тогда отряды Великого князя Владимирского Андрея Ярославича и Тверского князя Ярослава Ярославович попытаются сразиться с войском ордынского полководца Неврюя и также потерпят поражение. Успех в открытом бою с ордынцами будет достигнут лишь в 1378 году на реке Воже. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

Могли ли князья Древней Руси, объединившиеся на реке Сить победить врага? Если отступить от длительное время преобладавшего в отечественной исторической науке европоцентризма и посмотреть на мир той эпохи более широко, придется признать, что Орда наследников Чингисхана располагала более эффективной военно-политической системой, чем противостоявшие ей на просторах Европы государства. Стремительное перемещение многочисленных войск на большие расстояния, хорошо организованная разведка (что как раз и проявилось в битве на реке Сить), технологии осады и штурма крепостей с использованием специальной техники и создание численного превосходства над противником, — характерные черты военной машины империи Чингизидов. А в центре Европы, несколькими годами позже, основным союзником, к примеру, королевства Венгрии в борьбе с монголами окажутся не единоверцы из соседних католических государств, а остатки половецкой орды, ушедшей на среднее течение реки Дунай после поражения, которое им нанесли полководцы Чингизидов.

В годы вторжения войск Орды в Западную Европу в ней шло противостояние между гвельфами — сторонниками Папы Римского и гибеллинами — сторонниками Императора Священной Римской империи германской нации. Да и объединение князей Древней Руси в условиях 30-х годов XIII века против общего врага было делом практически невыполнимым. Земли Древней Руси к этому времени уже стали вполне самодостаточными государствами, правители которых воевали друг с другом ничуть не меньше, чем с половцами. Вспомним, — Юрий Всеволодович не стал помогать Рязанскому княжеству, которое первым столкнулось с татарами (так именуют в русских летописях воинов Орды Чингизидов). А его брат — князь Ярослав Всеволодович предпочел воевать не с Ордой Батыя, а с Черниговскими князьями. Ситуация Древней Руси вовсе не уникальна для Восточной и Центральной Европы того времени. Папа Римский Иннокентием IV даровал Даниилу Романовичу, князю Галицкому (Галич на Волыни) королевскую корону в 1253 году, а уже в 1255 году новый римский папа Александр IV разрешил литовскому князю Миндовгу воевать против русских земель, чем поставил под удар недавно коронованного Даниила Романовича. На фоне такого хронического европейского раздрая военно-политическая машина Чингизидов способная в нужный момент стремительно перебросить крупные воинские контингенты в необходимое место долгое время оставалась вне конкуренции. Сбор дружин Древней Руси на реке Сить в условиях тогдашних европейских порядков представляется вполне представительной в военном и политическом отношении коалицией.

Принято говорить, что история не знает сослагательного наклонения, и в данном случае, приходится признать — шансов отразить нашествие у князей Древней Руси практически не было. Современные исследователи, в частности Клим Жуков, ставят под сомнения ранее называвшиеся цифры численности сил вторжения Орды в сотни тысяч воинов, и снижают их до 40 – 50 тысяч человек. Но и отряды противостоявших им удельных князей были небольшими — от 100 до 300 воинов. Правители крупных княжеств могли себе позволить от 1000 до 1500 воинов. Получается, что в сражениях на Северо-Востоке Руси захватчики действовали десятками тысяч воинов, а оборонявшиеся в лучшем случае тысячами.

Почему великий князь Владимирский не стал лично защищать свою столицу, а ушел на реку Сить? Если учесть предшествующие события, опыт предыдущих поколений, его действия вполне логичны. Русские князья десятилетиями воевали с кочевниками — половцами, и хорошо знали, что шанс победить кочевую орду есть, как и шанс уцелеть, запершись в хорошо укрепленном городе. Половцы не были мастерами штурмовать крепости. А вот для Орды наследников Чингисхана, штурм крепости с применением осадных орудий был делом обычным. Вот только князья древней Руси об этом, похоже, не были осведомлены. Судя по описанию событий Лаврентьевской летописью, известие о падении Владимира и гибели его семьи стало для князя Юрия Всеволодовича неожиданностью и тяжелым моральным ударом – в столице княжества погибла его семья.

Многие исследователи писали о желании Владимирского князя скрыться в глухих лесах. Но, представляется более правдоподобной иное объяснение места сбора дружин. По реке Молога из Владимиро-Суздальской земли шел один из торговых путей во владения Новгорода. Помощи оттуда и ждал Юрий Всеволодович. Раскопки 80-х годов прошлого столетия, в ходе которых исследовались курганы-могильники вдоль реки Сить дали неожиданные результаты — захоронения в них относились не к нашествию 1238 г., а к гораздо более раннему периоду. И тогда возникает вопрос, таким ли уж глухим местом была долина реки Сить во время нашествия Батыя, если гораздо ранее в этих местах уже были воинские захоронения? Кроме того, кормить войско зимой в лесу задача не тривиальная, хотя бы в силу того, что помимо самих воинов в еде нуждались их кони. Профессиональный воин — дружинник того времени — это воин конный. Значит, чтобы содержать войско, в этой местности должно было находится некоторое количество поселений, располагавших необходимым запасом продовольствия.

Судя по летописям, татары появились вблизи Сити вскоре после того, как князь Юрий Всеволодович узнал о падении своей столицы — Владимира. Появление противника для князей оказалось неожиданным. Исследователи часто упоминают ситуацию с отрядом воеводы Дорожа, который, судя по сообщению Лаврентьевской летописи, как раз и должен был вести разведку и прикрывать предполагавшееся направление ожидаемого главного удара, но был разгромлен. Есть множество версий о растянутом вдоль реки Сить расположении войск Древней Руси. Так ли это сейчас ответить сложно. В летописях точное место сражения не названо. Возможно, ответ дали бы новые археологические раскопки. Наиболее подробное сообщение о битве содержит Лаврентьевская летопись, но и оно весьма лаконично: «И пришли безбожные татары на Сить против великого князя Юрия. Услышав об этом, князь Юрий с братом своим Святославом, и с племянниками своими Васильком, и Всеволодом, и Владимиром, и с воинами своими пошел против поганых. И встретились оба войска, и была битва жестокой, и побежали наши перед иноплеменниками. И тут убит был князь Юрий, а Василька взяли в плен безбожные и повели в станы свои. А случилось это несчастье месяца марта в четвертый день, на память святых мучеников Павла и Ульяны. Так был убит великий князь Юрий на реке Сити, и многие из его дружины погибли здесь».

Каковы последствия сражения на реке Сить? Если говорить о ближайших по времени событиях, — известно, что на Новгород татары не пошли. Предполагать, что им помешала весенняя распутица или глухие леса, пожалуй, слишком простая версия. Монголы, в отличие от некоторых других кочевников, в лесах воевать умели, потому что хорошо были с ними знакомы. Таежные леса встречаются даже на территории современной Монголии, а территория расселения монгольских племен была гораздо шире. Согласно «Сокровенному сказанию монголов», созданному в XIII веке, «сытая змея не могла проползти по узким таёжным тропинкам, по которым Тэмуджин (будущий Чингисхан) ускользал от своих врагов». В начале марта погода и сейчас зачастую мало чем отличается от зимы, а разведка у завоевателей действовала на высоком уровне и, конечно, пригодные пути передвижения были известны. Скорее, причина в больших понесенных потерях. Вероятнее, что воевать дальше на обширной территории с новым врагом ослабевшим и уже не таким многочисленным войском, татары не стали. С другой стороны, взятие Торжка, к которому помощь из Новгорода, как и к Юрию Всеволодовичу, не пришла, указывали на выжидательную позицию новгородцев, — ведь Торжок был уже их городом. Значит, удара в тыл можно было не опасаться, и татары повернули на юг. К тому же, задача минимум была ими решена – княжества Север-Восточной Руси были разгромлены и правитель крупнейшего из них – Владимирский великий князь погиб.

Впрочем, среди князей – участников сражения на реке Сить погибли не все. Спастись удалось князьям Святославу Всеволодовичу и Владимиру Константиновичу Угличскому. Причем, если верить Лаврентьевской летописи, Угличский князь Владимир со своими племянниками Борисом и Глебом Василковичами в 1244 году ездили в Орду «и пожаловал их Батый». То есть, князья были утверждены в качестве правителей в своих княжествах, и стали участниками формирования новой системы политической власти, которая на долгие годы включила земли Древней Руси в орбиту влияния Орды.

Памятники в честь участников битвы на реке Сить стоят и в Тверской, и в Ярославской областях. И тут нет смысла спорить о месте сражения — сохранение памяти о подвиге предков говорит о зрелости нашего общества. Что касается определения места битвы, представляется перспективным мнение о целесообразности раскопок в нижнем течении реки Сить, в районе современного Брейтово. Недаром, один из путей в новгородские земли проходил по реке Молога, а на север лежал путь к Белоозеру. Возможно, этот вариант локализации места битвы удастся проверить в ходе новых экспедиций, организовать которые могло бы, например, Русское географическое общество.

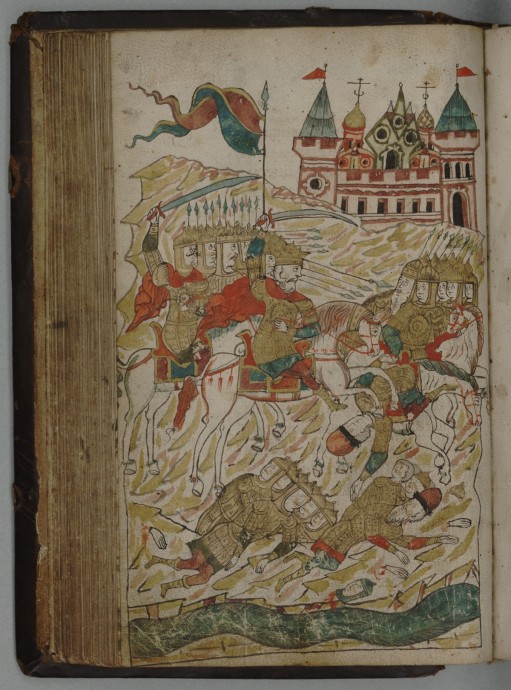

На иллюстрации — миниатюра «Битва на реке Сить, гибель благоверного князя Юрия», миниатюра из Жития Ефросинии Суздальской, XVII в. Вторая иллюстрация — долина реки Сить в Средние века.

4 марта 1238 года завершилась битва дружин нескольких княжеств Северо-Восточной Руси с войсками Орды хана Батыя на реке Сить. День битвы на реке Сить является памятной датой Ярославской области, которая утверждена соответствующим областным законом. Сражение на Сити одна из трагических и таинственных страниц истории нашей страны. До сих пор точно не установлено место сражения. На берегах Сити воины из нескольких княжеств Древней Руси дали бой наступавшим войскам Орды в открытом поле и потерпели поражение. На берега Сити пришли войска пяти князей: Владимирского великого князя Юрия Всеволодовича, его брата Святослав Всеволодовича, Ростовского князя Василько Константиновича, Ярославского князя Всеволода Константиновича и Белозерского князя Владимира Константиновича. Ростовский и Ярославский князья приходились Юрию Всеволодовичу племянниками. Историки считают, что под знаменами князей на Сити собрались отряды из Ростова, Ярославля, Костромы, Углича, Юрьева (Польского), Галича (Мерьского), Белоозера, а также, возможно, Суздаля и Переяславля. Следующий после битвы на Сити случай противостояния ордынцам в открытом поле, а не при защите городских стен, произойдет уже в июле 1252 года вблизи Переславля-Залесского. Тогда отряды Великого князя Владимирского Андрея Ярославича и Тверского князя Ярослава Ярославович попытаются сразиться с войском ордынского полководца Неврюя и также потерпят поражение. Успех в открытом бою с ордынцами будет достигнут лишь в 1378 году на реке Воже. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

Могли ли князья Древней Руси, объединившиеся на реке Сить победить врага? Если отступить от длительное время преобладавшего в отечественной исторической науке европоцентризма и посмотреть на мир той эпохи более широко, придется признать, что Орда наследников Чингисхана располагала более эффективной военно-политической системой, чем противостоявшие ей на просторах Европы государства. Стремительное перемещение многочисленных войск на большие расстояния, хорошо организованная разведка (что как раз и проявилось в битве на реке Сить), технологии осады и штурма крепостей с использованием специальной техники и создание численного превосходства над противником, — характерные черты военной машины империи Чингизидов. А в центре Европы, несколькими годами позже, основным союзником, к примеру, королевства Венгрии в борьбе с монголами окажутся не единоверцы из соседних католических государств, а остатки половецкой орды, ушедшей на среднее течение реки Дунай после поражения, которое им нанесли полководцы Чингизидов.

В годы вторжения войск Орды в Западную Европу в ней шло противостояние между гвельфами — сторонниками Папы Римского и гибеллинами — сторонниками Императора Священной Римской империи германской нации. Да и объединение князей Древней Руси в условиях 30-х годов XIII века против общего врага было делом практически невыполнимым. Земли Древней Руси к этому времени уже стали вполне самодостаточными государствами, правители которых воевали друг с другом ничуть не меньше, чем с половцами. Вспомним, — Юрий Всеволодович не стал помогать Рязанскому княжеству, которое первым столкнулось с татарами (так именуют в русских летописях воинов Орды Чингизидов). А его брат — князь Ярослав Всеволодович предпочел воевать не с Ордой Батыя, а с Черниговскими князьями. Ситуация Древней Руси вовсе не уникальна для Восточной и Центральной Европы того времени. Папа Римский Иннокентием IV даровал Даниилу Романовичу, князю Галицкому (Галич на Волыни) королевскую корону в 1253 году, а уже в 1255 году новый римский папа Александр IV разрешил литовскому князю Миндовгу воевать против русских земель, чем поставил под удар недавно коронованного Даниила Романовича. На фоне такого хронического европейского раздрая военно-политическая машина Чингизидов способная в нужный момент стремительно перебросить крупные воинские контингенты в необходимое место долгое время оставалась вне конкуренции. Сбор дружин Древней Руси на реке Сить в условиях тогдашних европейских порядков представляется вполне представительной в военном и политическом отношении коалицией.

Принято говорить, что история не знает сослагательного наклонения, и в данном случае, приходится признать — шансов отразить нашествие у князей Древней Руси практически не было. Современные исследователи, в частности Клим Жуков, ставят под сомнения ранее называвшиеся цифры численности сил вторжения Орды в сотни тысяч воинов, и снижают их до 40 – 50 тысяч человек. Но и отряды противостоявших им удельных князей были небольшими — от 100 до 300 воинов. Правители крупных княжеств могли себе позволить от 1000 до 1500 воинов. Получается, что в сражениях на Северо-Востоке Руси захватчики действовали десятками тысяч воинов, а оборонявшиеся в лучшем случае тысячами.

Почему великий князь Владимирский не стал лично защищать свою столицу, а ушел на реку Сить? Если учесть предшествующие события, опыт предыдущих поколений, его действия вполне логичны. Русские князья десятилетиями воевали с кочевниками — половцами, и хорошо знали, что шанс победить кочевую орду есть, как и шанс уцелеть, запершись в хорошо укрепленном городе. Половцы не были мастерами штурмовать крепости. А вот для Орды наследников Чингисхана, штурм крепости с применением осадных орудий был делом обычным. Вот только князья древней Руси об этом, похоже, не были осведомлены. Судя по описанию событий Лаврентьевской летописью, известие о падении Владимира и гибели его семьи стало для князя Юрия Всеволодовича неожиданностью и тяжелым моральным ударом – в столице княжества погибла его семья.

Многие исследователи писали о желании Владимирского князя скрыться в глухих лесах. Но, представляется более правдоподобной иное объяснение места сбора дружин. По реке Молога из Владимиро-Суздальской земли шел один из торговых путей во владения Новгорода. Помощи оттуда и ждал Юрий Всеволодович. Раскопки 80-х годов прошлого столетия, в ходе которых исследовались курганы-могильники вдоль реки Сить дали неожиданные результаты — захоронения в них относились не к нашествию 1238 г., а к гораздо более раннему периоду. И тогда возникает вопрос, таким ли уж глухим местом была долина реки Сить во время нашествия Батыя, если гораздо ранее в этих местах уже были воинские захоронения? Кроме того, кормить войско зимой в лесу задача не тривиальная, хотя бы в силу того, что помимо самих воинов в еде нуждались их кони. Профессиональный воин — дружинник того времени — это воин конный. Значит, чтобы содержать войско, в этой местности должно было находится некоторое количество поселений, располагавших необходимым запасом продовольствия.

Судя по летописям, татары появились вблизи Сити вскоре после того, как князь Юрий Всеволодович узнал о падении своей столицы — Владимира. Появление противника для князей оказалось неожиданным. Исследователи часто упоминают ситуацию с отрядом воеводы Дорожа, который, судя по сообщению Лаврентьевской летописи, как раз и должен был вести разведку и прикрывать предполагавшееся направление ожидаемого главного удара, но был разгромлен. Есть множество версий о растянутом вдоль реки Сить расположении войск Древней Руси. Так ли это сейчас ответить сложно. В летописях точное место сражения не названо. Возможно, ответ дали бы новые археологические раскопки. Наиболее подробное сообщение о битве содержит Лаврентьевская летопись, но и оно весьма лаконично: «И пришли безбожные татары на Сить против великого князя Юрия. Услышав об этом, князь Юрий с братом своим Святославом, и с племянниками своими Васильком, и Всеволодом, и Владимиром, и с воинами своими пошел против поганых. И встретились оба войска, и была битва жестокой, и побежали наши перед иноплеменниками. И тут убит был князь Юрий, а Василька взяли в плен безбожные и повели в станы свои. А случилось это несчастье месяца марта в четвертый день, на память святых мучеников Павла и Ульяны. Так был убит великий князь Юрий на реке Сити, и многие из его дружины погибли здесь».

Каковы последствия сражения на реке Сить? Если говорить о ближайших по времени событиях, — известно, что на Новгород татары не пошли. Предполагать, что им помешала весенняя распутица или глухие леса, пожалуй, слишком простая версия. Монголы, в отличие от некоторых других кочевников, в лесах воевать умели, потому что хорошо были с ними знакомы. Таежные леса встречаются даже на территории современной Монголии, а территория расселения монгольских племен была гораздо шире. Согласно «Сокровенному сказанию монголов», созданному в XIII веке, «сытая змея не могла проползти по узким таёжным тропинкам, по которым Тэмуджин (будущий Чингисхан) ускользал от своих врагов». В начале марта погода и сейчас зачастую мало чем отличается от зимы, а разведка у завоевателей действовала на высоком уровне и, конечно, пригодные пути передвижения были известны. Скорее, причина в больших понесенных потерях. Вероятнее, что воевать дальше на обширной территории с новым врагом ослабевшим и уже не таким многочисленным войском, татары не стали. С другой стороны, взятие Торжка, к которому помощь из Новгорода, как и к Юрию Всеволодовичу, не пришла, указывали на выжидательную позицию новгородцев, — ведь Торжок был уже их городом. Значит, удара в тыл можно было не опасаться, и татары повернули на юг. К тому же, задача минимум была ими решена – княжества Север-Восточной Руси были разгромлены и правитель крупнейшего из них – Владимирский великий князь погиб.

Впрочем, среди князей – участников сражения на реке Сить погибли не все. Спастись удалось князьям Святославу Всеволодовичу и Владимиру Константиновичу Угличскому. Причем, если верить Лаврентьевской летописи, Угличский князь Владимир со своими племянниками Борисом и Глебом Василковичами в 1244 году ездили в Орду «и пожаловал их Батый». То есть, князья были утверждены в качестве правителей в своих княжествах, и стали участниками формирования новой системы политической власти, которая на долгие годы включила земли Древней Руси в орбиту влияния Орды.

Памятники в честь участников битвы на реке Сить стоят и в Тверской, и в Ярославской областях. И тут нет смысла спорить о месте сражения — сохранение памяти о подвиге предков говорит о зрелости нашего общества. Что касается определения места битвы, представляется перспективным мнение о целесообразности раскопок в нижнем течении реки Сить, в районе современного Брейтово. Недаром, один из путей в новгородские земли проходил по реке Молога, а на север лежал путь к Белоозеру. Возможно, этот вариант локализации места битвы удастся проверить в ходе новых экспедиций, организовать которые могло бы, например, Русское географическое общество.

На иллюстрации — миниатюра «Битва на реке Сить, гибель благоверного князя Юрия», миниатюра из Жития Ефросинии Суздальской, XVII в. Вторая иллюстрация — долина реки Сить в Средние века.

Загрузка...

Сталинград как символ.

Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года. В этот день капитулировали остатки окруженных нацистских войск. Красная армия разбила немецкую группировку на две части. Южная, под командованием генерал-фельдмаршала Паулюса, прекратила свое существование еще 31 января. Фридрих Паулюс сдалась в плен. Северная капитулировала 2 февраля 1943 года. Войска Красной армии наголову разгромили пять вражеских армий: две немецкие, две румынские и одну итальянскую. В плен попали свыше 91 тысячи военнослужащих противника, в том числе сдались 25 генералов вермахта. В Германии тогда, впервые за годы Второй мировой войны объявили национальный траур.

Битва за Сталинград имела гигантские последствия для нашей страны и всего мира. Сталинград стал символом стойкости и мужества нашего народа. Во всем мире поняли, что захватчикам наш народ сломить не удастся, и наша страна станет одной из держав, определяющих будущее человечества. В канун годовщины победы в Сталинградской битве ФСБ рассекретило ряд документов. Это докладные записки УНКВД СССР по Сталинградской области, передававшиеся военному руководству страны в дни битвы на Волге 1942-1943 годах. Эти документы наглядно показывают: какая сила и идеология была повержена под Сталинградом.

Прежде всего видно, что противник в декабре 1942 г. еще оказывал упорное сопротивление, пытался контратаковать. Паника в рядах врага началась после 10 января. Отдельные, сначала небольшие подразделения немцев начали сдаваться. «Свою добровольную сдачу в плен немцы объяснили безнадежность безнадежностью дальнейшего сопротивления в связи с отсутствием боеприпасов». При этом, документы, обнародованные еще в 2022 г. и публиковавшиеся частично «Российской газетой», говорят о том, что немцы до 10 января 1943 г. в Сталинграде и окрестностях забирали девушек для отправки в Германию. Вывезти их нацисты, к счастью, не могли, так как сами оказались в окружении. Яркое подтверждение того, что нацистская идеология являлась по сути продолжением идеологии колонизаторов, делившей мир на господ и рабов.

Издевательства над жителями оккупированных территорий продолжались даже когда нацисты оказались в окружении. С 10 января фашисты организовали перерегистрацию оставшихся в еще подконтрольной им части Сталинграда жителей. За новую отметку в паспорте сталинградцы должны были заплатить восемь килограммов пшеницы. Плату принимали пшеном, овсом, солью и даже мылом. При этом солдаты врага, зная, что местные жители идут в комендатуру с продуктами, поджидали их на подходе и грабили.

На Западе сейчас замалчивают вклад нашего народа в победу во Второй мировой войне. Между тем, донесения разведки сохранили фразу одного из немецких солдат: «Русские солдаты выносливее, чем мы, и настроение бодрое, хотя и отступили так далеко. Если бы нам пришлось так отступать, то мы войну давно бы проиграли».

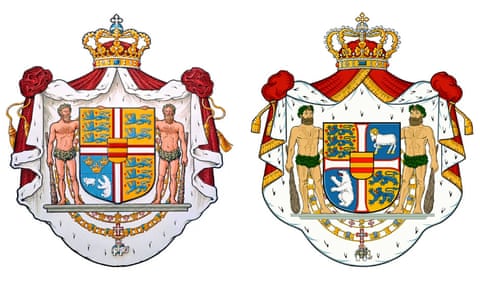

И тогда, в 1943 году, многие политики признали стойкость нашего народа перед беспощадным внешним врагом. «Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, от короля Георга VI в знак глубокого восхищение британского народа» — такая надпись была выгравирована на церемониальном мече, который в знак преклонения перед мужеством защитников Сталинграда приказал выковать дед нынешнего короля Великобритании Георг VI. В момент открытия Тегеранской конференции премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль вручил меч главе советского правительства и Верховному главнокомандующему Рабоче-крестьянской красной армии Иосифу Сталину.

В телеграмме от 21 февраля 1943 года на имя Председателя Президиума Верховного Совета СССР Калинина Георг VI напишет: «Сегодня я и мои народы присоединяемся к народам Советского Союза в искреннем воздании должного героическим качествам и великолепному руководству, благодаря которым Красная Армия в своей борьбе против наших общих врагов своими славными победами вписала новые страницы в историю. Упорное сопротивление Сталинграда повернуло события и послужило предвестником сокрушительных ударов, которые посеяли смятение среди врагов цивилизации и свободы. Для того, чтобы отметить глубокое восхищение, испытываемое мной и народами Британской Империи, я отдал приказ об изготовлении почетного меча, который я буду иметь удовольствие преподнести городу Сталинграду. Я надеюсь, что в грядущие счастливые дни этот дар будет напоминать о несгибаемом мужестве, в котором город-воин закалялся в борьбе против сильных и упорных атак своих врагов, и что он будет символом восхищения не только народов Британской империи, но и всего цивилизованного мира».

Сейчас при помощи информационных технологий для населения западных стран и их сателлитов современные противники России создают и транслируют другой образ нашей страны и нашего народа. Подвиг нашего народа, вклад в победу над нацизмом целенаправленно замалчивают. Позорным назвал неприглашение России на мероприятия, посвященные 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме Президент России Владимир Путин. Тем важнее нам самим помнить о событиях Сталинградской битвы и других подвигах нашего многонационального народа. Именно они сформировали и укрепили нашу российскую цивилизацию.

Фото РГАКФД и «Российская газета».

Рассекреченные документы частично опубликованы на странице сетевого издания «Информационное агентство «Высота 102» v102.ru/news/139377.html

Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года. В этот день капитулировали остатки окруженных нацистских войск. Красная армия разбила немецкую группировку на две части. Южная, под командованием генерал-фельдмаршала Паулюса, прекратила свое существование еще 31 января. Фридрих Паулюс сдалась в плен. Северная капитулировала 2 февраля 1943 года. Войска Красной армии наголову разгромили пять вражеских армий: две немецкие, две румынские и одну итальянскую. В плен попали свыше 91 тысячи военнослужащих противника, в том числе сдались 25 генералов вермахта. В Германии тогда, впервые за годы Второй мировой войны объявили национальный траур.

Битва за Сталинград имела гигантские последствия для нашей страны и всего мира. Сталинград стал символом стойкости и мужества нашего народа. Во всем мире поняли, что захватчикам наш народ сломить не удастся, и наша страна станет одной из держав, определяющих будущее человечества. В канун годовщины победы в Сталинградской битве ФСБ рассекретило ряд документов. Это докладные записки УНКВД СССР по Сталинградской области, передававшиеся военному руководству страны в дни битвы на Волге 1942-1943 годах. Эти документы наглядно показывают: какая сила и идеология была повержена под Сталинградом.

Прежде всего видно, что противник в декабре 1942 г. еще оказывал упорное сопротивление, пытался контратаковать. Паника в рядах врага началась после 10 января. Отдельные, сначала небольшие подразделения немцев начали сдаваться. «Свою добровольную сдачу в плен немцы объяснили безнадежность безнадежностью дальнейшего сопротивления в связи с отсутствием боеприпасов». При этом, документы, обнародованные еще в 2022 г. и публиковавшиеся частично «Российской газетой», говорят о том, что немцы до 10 января 1943 г. в Сталинграде и окрестностях забирали девушек для отправки в Германию. Вывезти их нацисты, к счастью, не могли, так как сами оказались в окружении. Яркое подтверждение того, что нацистская идеология являлась по сути продолжением идеологии колонизаторов, делившей мир на господ и рабов.

Издевательства над жителями оккупированных территорий продолжались даже когда нацисты оказались в окружении. С 10 января фашисты организовали перерегистрацию оставшихся в еще подконтрольной им части Сталинграда жителей. За новую отметку в паспорте сталинградцы должны были заплатить восемь килограммов пшеницы. Плату принимали пшеном, овсом, солью и даже мылом. При этом солдаты врага, зная, что местные жители идут в комендатуру с продуктами, поджидали их на подходе и грабили.

На Западе сейчас замалчивают вклад нашего народа в победу во Второй мировой войне. Между тем, донесения разведки сохранили фразу одного из немецких солдат: «Русские солдаты выносливее, чем мы, и настроение бодрое, хотя и отступили так далеко. Если бы нам пришлось так отступать, то мы войну давно бы проиграли».

И тогда, в 1943 году, многие политики признали стойкость нашего народа перед беспощадным внешним врагом. «Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, от короля Георга VI в знак глубокого восхищение британского народа» — такая надпись была выгравирована на церемониальном мече, который в знак преклонения перед мужеством защитников Сталинграда приказал выковать дед нынешнего короля Великобритании Георг VI. В момент открытия Тегеранской конференции премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль вручил меч главе советского правительства и Верховному главнокомандующему Рабоче-крестьянской красной армии Иосифу Сталину.

В телеграмме от 21 февраля 1943 года на имя Председателя Президиума Верховного Совета СССР Калинина Георг VI напишет: «Сегодня я и мои народы присоединяемся к народам Советского Союза в искреннем воздании должного героическим качествам и великолепному руководству, благодаря которым Красная Армия в своей борьбе против наших общих врагов своими славными победами вписала новые страницы в историю. Упорное сопротивление Сталинграда повернуло события и послужило предвестником сокрушительных ударов, которые посеяли смятение среди врагов цивилизации и свободы. Для того, чтобы отметить глубокое восхищение, испытываемое мной и народами Британской Империи, я отдал приказ об изготовлении почетного меча, который я буду иметь удовольствие преподнести городу Сталинграду. Я надеюсь, что в грядущие счастливые дни этот дар будет напоминать о несгибаемом мужестве, в котором город-воин закалялся в борьбе против сильных и упорных атак своих врагов, и что он будет символом восхищения не только народов Британской империи, но и всего цивилизованного мира».

Сейчас при помощи информационных технологий для населения западных стран и их сателлитов современные противники России создают и транслируют другой образ нашей страны и нашего народа. Подвиг нашего народа, вклад в победу над нацизмом целенаправленно замалчивают. Позорным назвал неприглашение России на мероприятия, посвященные 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме Президент России Владимир Путин. Тем важнее нам самим помнить о событиях Сталинградской битвы и других подвигах нашего многонационального народа. Именно они сформировали и укрепили нашу российскую цивилизацию.

Фото РГАКФД и «Российская газета».

Рассекреченные документы частично опубликованы на странице сетевого издания «Информационное агентство «Высота 102» v102.ru/news/139377.html

Загрузка...

День российской печати и вызовы цифровой трансформации.

День российской печати в нашей стране совпадает со Старым Новым годом. Как известно, Старый Новый год возник из-за расхождения между юлианским (старым) и григорианским (новым) календарем, которое составляет 13 дней. Когда Россия в 1918 году перешла на григорианский календарь, православная церковь сохранила верность юлианскому. Что касается Дня российской печати, этот профессиональный праздник возник в 1991 году, но связан с событиями гораздо более давними и имевшими огромное значение для нашей страны, и для многих других государств, — реформами Петра Великого. Сейчас в сфере масс-медиа происходят процессы, не имевшие прецедента в истории человечества, хотя внешняя их сторона, возможно, не столь бросается в глаза современникам, как когда-то бытовые новации петровской поры.

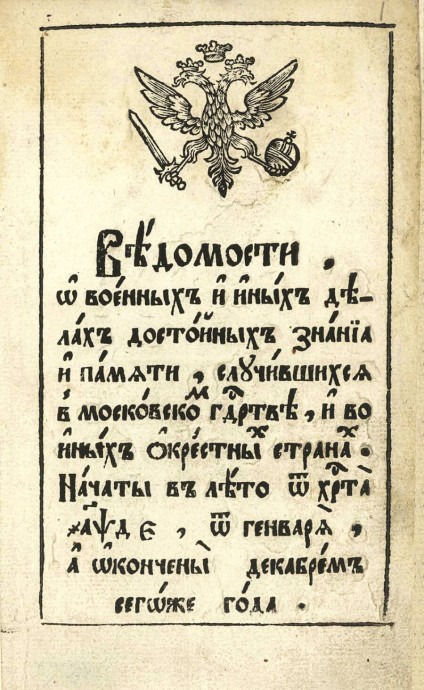

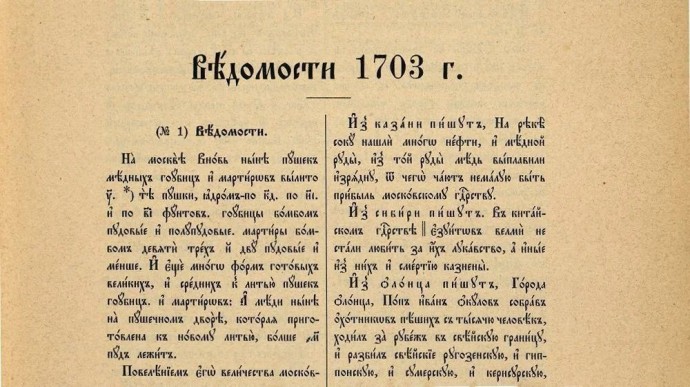

В 1703 году 13 января (или 2 января по старому стилю) в Москве вышла первая русская периодическая газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах». Такое название возникло не сразу – первое время издание именовали то Курантами, то Российскими ведомостями, а то и вовсе печатали без заголовка. Издавать газету начали по указу Петра I. Сам царь принимал участие в подготовке ее номеров.

Интересен, впрочем, не сам факт старта выпуска периодического печатного издания. Специалисты знают, что так называемые «Вести-куранты», рукописные сборники сообщений о событиях в окрестных, главным образом Европейских странах и Османской империи, которые некоторые исследователи иногда называли первой газетой, в России появились задолго до Петра I. На мой взгляд, «Вести-Куранты» XVII столетия правильнее считать бюллетенем или специализированным политическим журналом для части управлявшей страной элиты. Важнее, что «Ведомости о военных и иных делах» появились значительно раньше, чем были предприняты многие другие преобразования Петра. Например, рекрутскую повинность в России ввели в 1705 году, а указ «Об учреждении губерний и о расписании к ним городов» вышел в 1708 году. Перейдя на новую систему летоисчисления, от Рождества Христова, и начав праздновать Новый год 1 января, Россия еще длительное время использовала не привычные нам сейчас арабские цифры, а буквенное обозначение чисел, так называемую цифирь. Переход к новым цифрам происходил тоже в эпоху Петра I, но постепенно. Газета информационно поддерживала происходившие в стране преобразования.

И, конечно, круг их читателей «Ведомостей» был все же более широким, чем у «Вестей-курантов» XVII века. Собственно, задачей газеты было информирование о происходящих событиях и разъяснение их сути. А Россия на момент начала издания «Ведомостей» уже третий год воевала со Швецией, весьма мощной в то время державой. Как известно, в начале Северной войны события на театре боевых действий складывались не в пользу России. Северная война была одной из наиболее длительных в истории нашей страны.

В 2022 году исследователи Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы провели контент-анализ петровских «Ведомостей». Выяснилось, что чуть больше 30 % материалов было посвящено событиям на театрах военных действий. 14 % составляла дипломатическая хроника. Социально-экономическим проблемам было посвящено всего 3 % материалов, а работе государственных учреждений — 2 %. Один из выводов исследователей петровских «Ведомостей»: миссией издания было не только на информирование социальной элиты о военных и политических событиях, но и утверждение в общественном сознании необходимости политических, социальных, экономических и культурных преобразований.

В наши дни и России, и весь мир переживает эпоху трансформаций небывалого масштаба.

Сейчас в нашей стране зарегистрировано более 150 тысяч средств массовой информации. Государственная процедура регистрации СМИ не очень сложна, и наша страна является одной из наиболее свободных, с точки зрения возможностей законного распространения массовой информации. В то же время, степень влияния различных средств массовой информации, и иных медиа ресурсов очень сильно отличается. В наши дни человек, в отличие от современников Петра Великого, находится в океане самой разнообразной информации.

Исследовательская компания Mediascope, уполномоченная организация по изучению объёма интернет-аудитории в России, в ноябре 2024 г. представила отчёт о медиапотреблении пользователей. Судя по представленным данным, большая часть населения нашей страны уже получает информацию по различным каналам, связанным с использованием среды Интернета и цифровых платформ. Россияне моложе 30 лет 77% времени тратят на цифровые сервисы. Люди среднего возраста являются лояльными телезрителями и в то же время активно используют Интернет. Россияне 60+ лет больше всего времени тратят на ТВ, но и в этой возрастной группе четверть времени уже уходит на «цифру».

Информацию наши соотечественники получают через три основных канала: 66% населения 12+ лет смотрят новости и социально-политические передачи на ТВ, 35% заходят на информационные ресурсы в Интернете, 47% читают новостные Telegram-каналы. 72% россиян старше 12 лет пользуются Telegram хотя бы раз в месяц, 51% населения заходят в мессенджер в среднем в день. Таким образом, получение новостей в Интернете в совокупности с Telegram уже существенно превышает долю телевидения.

По данным, обнародованным представителями Mediascope на Национальном рекламном форуме в ноябре 2024 г. 6 суток в месяц россияне в среднем проводят в интернете. У молодежи 12-24 лет этот показатель еще выше — они тратят на интернет более 8 суток. mediascope.net/news/2685767/

Как известно, регистрация сайтов в Интернет в качестве СМИ обязательной не является. Да смысла регистрировать любой сайт, например, магазина, завода, конечно, нет. Но стремительное развитие цифровых технологий привело к тому, что в Интернете огромное количество информационных площадок, на которые, в нашей стране, действие закона «О средствах массовой информации» не распространяется. Соответственно, и авторы публикаций на них не несут ответственности за достоверность распространяемой информации. Такая ситуация является очень серьезным вызовом для общества, да и для самих средств массовой информации тоже. Интернет открыл широкие возможности для распространения информации самыми разными способами, а с другой стороны «обнулил» преимущества СМИ. В наше время практически любой человек может распространять информацию для неограниченного круга людей, если есть навыки и минимальные технические возможности. Распространение фейковых новостей и дезинформации создаёт проблему доверия к любым публикуемым сведениям. При этом колоссальный рост объёма информации приводит к невозможности сделать осознанный выбор и непредвзято дать оценку событиям или явлениям ввиду большого разнообразия точек зрения и версий. Если распространять информацию сейчас в развитых странах сравнительно легко может каждый, то стать экспертом, способным отличить достоверную информацию от недостоверной во всех сферах практически невозможно. Следовательно, возрастает этическая ответственность и экспертов, и журналистов, и блогеров, распространяющих информацию. Развитие социальных сетей и цифровых платформ и вызов для журналистов в сфере контроля информации и защиты частной жизни, и одновременно, возможность проверять и распространять информацию. Развитие искусственного интеллекта пока добавляет дополнительную турбулентность отрасли масс-медиа: искусственный интеллект обучается на существующих данных, которые могут содержать искажения и неточности. При отсутствии тщательного управления ИИ может увековечить и усилить эти искажения. В то же время, возрастает потребность в самом разнообразном образовательном контенте.

Как современное общество справится с новыми информационными вызовами и какую роль сыграют в дальнейшем развитии человечества современные средства массовой информации, вопрос пока открытый. Но уже очевидно, что «классическим» СМИ придется трансформироваться на фоне большого количества альтернативных источников информации. Впрочем, как раз у нашей страны огромный исторический опыт быстрого внедрения инноваций, и медиа не являются исключением.

Иллюстрации: страницы газеты «Ведомости» эпохи Петра I. Источник: voenkom.ric.mil.ru/Stati/item/461047/

День российской печати в нашей стране совпадает со Старым Новым годом. Как известно, Старый Новый год возник из-за расхождения между юлианским (старым) и григорианским (новым) календарем, которое составляет 13 дней. Когда Россия в 1918 году перешла на григорианский календарь, православная церковь сохранила верность юлианскому. Что касается Дня российской печати, этот профессиональный праздник возник в 1991 году, но связан с событиями гораздо более давними и имевшими огромное значение для нашей страны, и для многих других государств, — реформами Петра Великого. Сейчас в сфере масс-медиа происходят процессы, не имевшие прецедента в истории человечества, хотя внешняя их сторона, возможно, не столь бросается в глаза современникам, как когда-то бытовые новации петровской поры.

В 1703 году 13 января (или 2 января по старому стилю) в Москве вышла первая русская периодическая газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах». Такое название возникло не сразу – первое время издание именовали то Курантами, то Российскими ведомостями, а то и вовсе печатали без заголовка. Издавать газету начали по указу Петра I. Сам царь принимал участие в подготовке ее номеров.

Интересен, впрочем, не сам факт старта выпуска периодического печатного издания. Специалисты знают, что так называемые «Вести-куранты», рукописные сборники сообщений о событиях в окрестных, главным образом Европейских странах и Османской империи, которые некоторые исследователи иногда называли первой газетой, в России появились задолго до Петра I. На мой взгляд, «Вести-Куранты» XVII столетия правильнее считать бюллетенем или специализированным политическим журналом для части управлявшей страной элиты. Важнее, что «Ведомости о военных и иных делах» появились значительно раньше, чем были предприняты многие другие преобразования Петра. Например, рекрутскую повинность в России ввели в 1705 году, а указ «Об учреждении губерний и о расписании к ним городов» вышел в 1708 году. Перейдя на новую систему летоисчисления, от Рождества Христова, и начав праздновать Новый год 1 января, Россия еще длительное время использовала не привычные нам сейчас арабские цифры, а буквенное обозначение чисел, так называемую цифирь. Переход к новым цифрам происходил тоже в эпоху Петра I, но постепенно. Газета информационно поддерживала происходившие в стране преобразования.

И, конечно, круг их читателей «Ведомостей» был все же более широким, чем у «Вестей-курантов» XVII века. Собственно, задачей газеты было информирование о происходящих событиях и разъяснение их сути. А Россия на момент начала издания «Ведомостей» уже третий год воевала со Швецией, весьма мощной в то время державой. Как известно, в начале Северной войны события на театре боевых действий складывались не в пользу России. Северная война была одной из наиболее длительных в истории нашей страны.

В 2022 году исследователи Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы провели контент-анализ петровских «Ведомостей». Выяснилось, что чуть больше 30 % материалов было посвящено событиям на театрах военных действий. 14 % составляла дипломатическая хроника. Социально-экономическим проблемам было посвящено всего 3 % материалов, а работе государственных учреждений — 2 %. Один из выводов исследователей петровских «Ведомостей»: миссией издания было не только на информирование социальной элиты о военных и политических событиях, но и утверждение в общественном сознании необходимости политических, социальных, экономических и культурных преобразований.

В наши дни и России, и весь мир переживает эпоху трансформаций небывалого масштаба.

Сейчас в нашей стране зарегистрировано более 150 тысяч средств массовой информации. Государственная процедура регистрации СМИ не очень сложна, и наша страна является одной из наиболее свободных, с точки зрения возможностей законного распространения массовой информации. В то же время, степень влияния различных средств массовой информации, и иных медиа ресурсов очень сильно отличается. В наши дни человек, в отличие от современников Петра Великого, находится в океане самой разнообразной информации.

Исследовательская компания Mediascope, уполномоченная организация по изучению объёма интернет-аудитории в России, в ноябре 2024 г. представила отчёт о медиапотреблении пользователей. Судя по представленным данным, большая часть населения нашей страны уже получает информацию по различным каналам, связанным с использованием среды Интернета и цифровых платформ. Россияне моложе 30 лет 77% времени тратят на цифровые сервисы. Люди среднего возраста являются лояльными телезрителями и в то же время активно используют Интернет. Россияне 60+ лет больше всего времени тратят на ТВ, но и в этой возрастной группе четверть времени уже уходит на «цифру».

Информацию наши соотечественники получают через три основных канала: 66% населения 12+ лет смотрят новости и социально-политические передачи на ТВ, 35% заходят на информационные ресурсы в Интернете, 47% читают новостные Telegram-каналы. 72% россиян старше 12 лет пользуются Telegram хотя бы раз в месяц, 51% населения заходят в мессенджер в среднем в день. Таким образом, получение новостей в Интернете в совокупности с Telegram уже существенно превышает долю телевидения.

По данным, обнародованным представителями Mediascope на Национальном рекламном форуме в ноябре 2024 г. 6 суток в месяц россияне в среднем проводят в интернете. У молодежи 12-24 лет этот показатель еще выше — они тратят на интернет более 8 суток. mediascope.net/news/2685767/

Как известно, регистрация сайтов в Интернет в качестве СМИ обязательной не является. Да смысла регистрировать любой сайт, например, магазина, завода, конечно, нет. Но стремительное развитие цифровых технологий привело к тому, что в Интернете огромное количество информационных площадок, на которые, в нашей стране, действие закона «О средствах массовой информации» не распространяется. Соответственно, и авторы публикаций на них не несут ответственности за достоверность распространяемой информации. Такая ситуация является очень серьезным вызовом для общества, да и для самих средств массовой информации тоже. Интернет открыл широкие возможности для распространения информации самыми разными способами, а с другой стороны «обнулил» преимущества СМИ. В наше время практически любой человек может распространять информацию для неограниченного круга людей, если есть навыки и минимальные технические возможности. Распространение фейковых новостей и дезинформации создаёт проблему доверия к любым публикуемым сведениям. При этом колоссальный рост объёма информации приводит к невозможности сделать осознанный выбор и непредвзято дать оценку событиям или явлениям ввиду большого разнообразия точек зрения и версий. Если распространять информацию сейчас в развитых странах сравнительно легко может каждый, то стать экспертом, способным отличить достоверную информацию от недостоверной во всех сферах практически невозможно. Следовательно, возрастает этическая ответственность и экспертов, и журналистов, и блогеров, распространяющих информацию. Развитие социальных сетей и цифровых платформ и вызов для журналистов в сфере контроля информации и защиты частной жизни, и одновременно, возможность проверять и распространять информацию. Развитие искусственного интеллекта пока добавляет дополнительную турбулентность отрасли масс-медиа: искусственный интеллект обучается на существующих данных, которые могут содержать искажения и неточности. При отсутствии тщательного управления ИИ может увековечить и усилить эти искажения. В то же время, возрастает потребность в самом разнообразном образовательном контенте.

Как современное общество справится с новыми информационными вызовами и какую роль сыграют в дальнейшем развитии человечества современные средства массовой информации, вопрос пока открытый. Но уже очевидно, что «классическим» СМИ придется трансформироваться на фоне большого количества альтернативных источников информации. Впрочем, как раз у нашей страны огромный исторический опыт быстрого внедрения инноваций, и медиа не являются исключением.

Иллюстрации: страницы газеты «Ведомости» эпохи Петра I. Источник: voenkom.ric.mil.ru/Stati/item/461047/

https://mediascope.net/news/2685767/

Загрузка...